Ehem. Ackerbürgerhaus

ID:

137615220917

/

Datum:

31.01.2018

Datenbestand: Bauforschung

Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

| Straße: | Alleestraße, Östliche Ringstraße |

| Hausnummer: | 22 A, 5 |

| Postleitzahl: | 77955 |

| Stadt-Teilort: | Ettenheim |

|

|

|

| Regierungsbezirk: | Freiburg |

| Kreis: | Ortenaukreis (Landkreis) |

| Wohnplatzschlüssel: | 8317026006 |

| Flurstücknummer: | keine |

| Historischer Straßenname: | keiner |

| Historische Gebäudenummer: | keine |

| Lage des Wohnplatzes: |

|

Kartenansicht (OpenStreetMaps)

Durch Ihre Cookie-Auswahl haben Sie die Kartenansicht deaktiviert, die eigentlich hier angezeigt werden würde. Wenn Sie die Kartenansicht nutzen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen unter Impressum & Datenschutzerklärung an.

Wohnhaus, Friedrichstraße 14 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Friedrichstraße 3 (77955 Ettenheim)

Sog. Rohanpavillon, Im Pfaffenbach 9 (77955 Ettenheim)

Kath. Pfarrkirche "St. Bartholomäus", Kirchplatz 5 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Kirchstraße 9 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Muschelgasse 26/27 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Muschelgasse 2 (77955 Ettenheim)

Wohn-Geschäftshaus, Rohanstraße 17 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Turmstraße 10 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Friedrichstraße 3 (77955 Ettenheim)

Sog. Rohanpavillon, Im Pfaffenbach 9 (77955 Ettenheim)

Kath. Pfarrkirche "St. Bartholomäus", Kirchplatz 5 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Kirchstraße 9 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Muschelgasse 26/27 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Muschelgasse 2 (77955 Ettenheim)

Wohn-Geschäftshaus, Rohanstraße 17 (77955 Ettenheim)

Wohnhaus, Turmstraße 10 (77955 Ettenheim)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ältester Bauteil ist die im Osten verlaufende Stadtmauer. Anlehnend an den älteren Mauerzug wurde um das Jahr 1779 (d) der bestehende Wohnteil des ehemals größeren Ackerbürgerhauses erbaut. Das Ackerbürgerhaus war ehemals in einen südlichen Wohnteil und in einen nördlichen Wirtschaftsteil gegliedert. Vor einigen Jahren wurde der Wirtschaftsteil, bestehend aus Scheune und Stall, abgebrochen und durch einen die Stadtmauer durchbrechenden, quer zum Altbestand verlaufenden Neubau ersetzt.

1. Bauphase:

(1779)

(1779)

Errichtung des bestehenden Wohnteils des ehemals größeren Ackerbürgerhauses 1779 (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss

- Obergeschoss(e)

- Dachgeschoss(e)

- Untergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung

- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten

- Ackerbürgerhaus

Zugeordnete Dokumentationen

- Baugeschichtliche Kurzuntersuchung Schadensdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude ist traufständig zur ursprünglichen Erschließungsgasse, der Östlichen Ringstraße, ausgerichtet und überbaut mit der rückwärtigen Traufe die Stadtmauer.

Lagedetail:

- Siedlung

- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten

- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Bei dem untersuchten Gebäude handelt es sich um den Restbestand eines ehemaligen Ackerbürgerhauses, das ehemals in einen südlichen Wohnteil und in einen nördlichen Wirtschaftsteil gegliedert war. Vor einigen Jahren wurde der Wirtschaftsteil, bestehend aus Scheune und Stall, abgebrochen und durch einen die Stadtmauer durchbrechenden, quer zum Altbestand verlaufenden Neubau ersetzt.

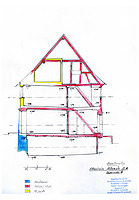

Bei dem erhaltenen und untersuchten Wohnteil handelt es sich um einen teilunterkellerten Baukörper mit zweigeschossigem Aufbau und abschließendem Satteldach.

Im angetroffenen Zustand ist das Gebäude sowohl von der Östlichen Ringstraße als auch über einen später angelegten Zugang an der Allestraße zugänglich.

Bei dem erhaltenen und untersuchten Wohnteil handelt es sich um einen teilunterkellerten Baukörper mit zweigeschossigem Aufbau und abschließendem Satteldach.

Im angetroffenen Zustand ist das Gebäude sowohl von der Östlichen Ringstraße als auch über einen später angelegten Zugang an der Allestraße zugänglich.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Bemerkungen zum Schadensumfang:

Abgesehen von lokalen, handwerklich beherrschbaren Schäden am Fachwerk, konzentriert sich das aufgenommene Schadensbild auf das geschädigte Kellergebälk und den daraus resultierenden Setzungen des Überbaus.

Ausgangspunkt ist in allen Fällen der nicht unterkellerte Bereich unter der Küche. Hierbei handelt es sich um eine „Lösinsel“, die zum Keller durch ein einschaliges Mauerwerk gefasst ist. Orientiert an dem Befund, dass die Decken beider Kellerabschnitte deutlich zu diesen Mauern abfallen, handelt es sich bei der vorhanden Abmauerung um einen späteren Ersatz einer älteren, offenbar überbeanspruchten Mauer. Als eine Ursache für die Überlastung sind zwei Lasteinleitungspunkte besonders hervorzuheben. Dies betrifft einerseits den Auflagerbalken über der Trennwand Flur und Stube, auf der anderen Seite die gemeinsame Auflagerung der beiden Deckenabschnitte.

Abgesehen von lokalen, handwerklich beherrschbaren Schäden am Fachwerk, konzentriert sich das aufgenommene Schadensbild auf das geschädigte Kellergebälk und den daraus resultierenden Setzungen des Überbaus.

Ausgangspunkt ist in allen Fällen der nicht unterkellerte Bereich unter der Küche. Hierbei handelt es sich um eine „Lösinsel“, die zum Keller durch ein einschaliges Mauerwerk gefasst ist. Orientiert an dem Befund, dass die Decken beider Kellerabschnitte deutlich zu diesen Mauern abfallen, handelt es sich bei der vorhanden Abmauerung um einen späteren Ersatz einer älteren, offenbar überbeanspruchten Mauer. Als eine Ursache für die Überlastung sind zwei Lasteinleitungspunkte besonders hervorzuheben. Dies betrifft einerseits den Auflagerbalken über der Trennwand Flur und Stube, auf der anderen Seite die gemeinsame Auflagerung der beiden Deckenabschnitte.

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Mischbau

- Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein

- Dachform

- Satteldach

Konstruktion/Material:

Ältester Bauteil ist zweifelslos die im Osten verlaufende Stadtmauer. Im Keller eine Stärke von ca. 95 cm aufweisend, gehört die am Mauerfuß vorstehende Schicht wohl zum bauzeitlichen Fundament. Darauf steht über einer Höhe von ca. 1,50 m der mittelalterliche Stadtmauerkern, auf dem sich nach einem deutlichen Rücksprung die bis zur Erdgeschossdecke reichende Erneuerung erhebt.

Anlehnend an diesen Mauerzug, wurde um das Jahr 1779 (d) der bestehende Wohnteil des ehemals größeren Ackerbürgerhauses erbaut.

Dessen bauliche Basis bildet ein Balkenkeller, der mit Ausnahme der Küche nahezu den gesamten Erdgeschossgrundriss einnahm und ursprünglich über zwei Zugänge verfügte. Im Inneren war er über eine steile Treppe vom Flur, extern über einen im Wirtschaftsteil liegenden Kellerabgang zugänglich. Entlang der Östlichen Ringstraße steht der Keller über das Laufniveau an und bildet so einen niedrigen Sockel aus.

Dessen Höhe wird über eine zweiläufige Sandsteintreppe ausgeglichen. Über sie erfolgt der historische Zugang in das Erdgeschoss. An der Erschließungsseite und an der Rücktraufe massiv, besitzt das Erdgeschoss zwei in Fachwerk errichtete Giebelwände. Auch die Innenwände sind weitgehend in Fachwerk und stammen aus der Erbauungszeit. Die Ausnahmen beziehen sich auf die massive Brandwand zwischen Küche und Stube sowie auf die größere Wand zwischen ehemaliger Schlafkammer und Stube, wobei letztere entgegen der geplanten Situation offenbar schon zur Erbauungszeit um ein Balkenfeld nach Süden versetzt wurde.

Die Fachwerkwände sind in der Regel zweifach verriegelt und mit Flechtwerk geschlossen. Mit Flechtwerk bzw. Lehmwickel sind auch die Deckenfelder über dem Keller und Erdgeschoss geschlossen.

Der Zugang in das Obergeschoss erfolgt über eine steile, gestemmte Treppe im bauzeitlichen Flurbereich. Sie erschließt eine Ebene mit einer analogen Grundriss- und Nutzungsstruktur wie im Erdgeschoss. Dies trifft auch auf die Erschließung des Dachwerkes zu, dessen Sparrendach durch eine bauzeitliche, zweifach stehende Stuhlkonstruktion verstärkt ist.

Spätere Veränderungen und Umbauten

Die umfangreichsten Veränderungen setzten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein und beziehen sich auf lokale Modernisierungen. Im Erdgeschoss ist dies der Umbau des mittigen Stadtmauerfensters zur Türöffnung und der Ersatz der Massivwand zwischen Küche und Schlafraum durch eine versetzte Trennwand, während im Obergeschoss neben der ehemaligen Fachwerkwand auf der Stadtmauer auch Bereiche der inneren Trennwände durch Hochlochziegelwände ausgetauscht wurden.

Die jüngsten Veränderungen betreffen das Dachwerk. Verbunden mit der Abtrennung zum historischen Wohnteil (Kellerzugang, Verbindungstüre Küche/Scheune), dehnte sich der Neubau in großem Umfang in den Dachbereich des Altbestandes aus.

Anlehnend an diesen Mauerzug, wurde um das Jahr 1779 (d) der bestehende Wohnteil des ehemals größeren Ackerbürgerhauses erbaut.

Dessen bauliche Basis bildet ein Balkenkeller, der mit Ausnahme der Küche nahezu den gesamten Erdgeschossgrundriss einnahm und ursprünglich über zwei Zugänge verfügte. Im Inneren war er über eine steile Treppe vom Flur, extern über einen im Wirtschaftsteil liegenden Kellerabgang zugänglich. Entlang der Östlichen Ringstraße steht der Keller über das Laufniveau an und bildet so einen niedrigen Sockel aus.

Dessen Höhe wird über eine zweiläufige Sandsteintreppe ausgeglichen. Über sie erfolgt der historische Zugang in das Erdgeschoss. An der Erschließungsseite und an der Rücktraufe massiv, besitzt das Erdgeschoss zwei in Fachwerk errichtete Giebelwände. Auch die Innenwände sind weitgehend in Fachwerk und stammen aus der Erbauungszeit. Die Ausnahmen beziehen sich auf die massive Brandwand zwischen Küche und Stube sowie auf die größere Wand zwischen ehemaliger Schlafkammer und Stube, wobei letztere entgegen der geplanten Situation offenbar schon zur Erbauungszeit um ein Balkenfeld nach Süden versetzt wurde.

Die Fachwerkwände sind in der Regel zweifach verriegelt und mit Flechtwerk geschlossen. Mit Flechtwerk bzw. Lehmwickel sind auch die Deckenfelder über dem Keller und Erdgeschoss geschlossen.

Der Zugang in das Obergeschoss erfolgt über eine steile, gestemmte Treppe im bauzeitlichen Flurbereich. Sie erschließt eine Ebene mit einer analogen Grundriss- und Nutzungsstruktur wie im Erdgeschoss. Dies trifft auch auf die Erschließung des Dachwerkes zu, dessen Sparrendach durch eine bauzeitliche, zweifach stehende Stuhlkonstruktion verstärkt ist.

Spätere Veränderungen und Umbauten

Die umfangreichsten Veränderungen setzten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein und beziehen sich auf lokale Modernisierungen. Im Erdgeschoss ist dies der Umbau des mittigen Stadtmauerfensters zur Türöffnung und der Ersatz der Massivwand zwischen Küche und Schlafraum durch eine versetzte Trennwand, während im Obergeschoss neben der ehemaligen Fachwerkwand auf der Stadtmauer auch Bereiche der inneren Trennwände durch Hochlochziegelwände ausgetauscht wurden.

Die jüngsten Veränderungen betreffen das Dachwerk. Verbunden mit der Abtrennung zum historischen Wohnteil (Kellerzugang, Verbindungstüre Küche/Scheune), dehnte sich der Neubau in großem Umfang in den Dachbereich des Altbestandes aus.